Las Historias son Criaturas Salvajes

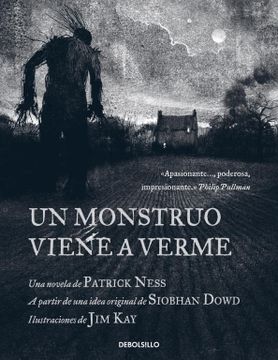

UN MONSTRUO VIENE A VERME, UNA INTERPRETACIÓN DESDE LA FILOSOFÍA.

Adriana Chalela

Las historias son criaturas salvajes —dijo el monstruo—.

Cuando las sueltas, ¿quién sabe los desastres que pueden causar.

Patrick Ness

1.

“Conor estaba despierto cuando el monstruo llegó” (Ness, 2012: 2), así da inicio esta novela que se trata acerca de un adolescente y de la estrecha relación que guarda con su madre, enferma de cáncer. Hace tiempo que tiene una pesadilla recurrente en la que unas manos escapan de las suyas. Una de esas noches descubre que el enorme tejo que se yergue en la colina que está frente a su casa se ha transformado en un monstruo y, arrancando sus raíces del suelo, camina hacia él. El chico le pregunta quién es, a lo que el Tejo responde que a lo largo del tiempo ha encarnado a figuras distintas, entre las que nombra a Cernunnos. Hace hincapié en que sólo se echa a andar por asuntos de vida o muerte. En seguida le anticipa que vendrá en las noches sucesivas para narrarle tres historias. La cuarta historia, le advierte, deberá narrarla él, pero no será una historia cualquiera, sino una verdad: su verdad, una que lo llena de miedo (Ness, 2012).

El monstruo regresa en los días subsiguientes; sin embargo, las historias que narra no le hacen sentido a Conor. En la primera, un príncipe ambicioso consigue ocupar el trono de su padre a pesar de haber matado a su novia y culpar a su abuelastra. En la segunda, un boticario se rehúsa a sanar a las hijas del párroco quien, a cambio de salvar a sus hijas está dispuesto a sacrificar sus creencias. En la tercera, un hombre invisible se siente aún más sólo cuando por fin puede ser visto. El chico las escucha extrañado, le parece que esas historias están llenas de injusticias, y que no tienen nada que ver con él.

En ese tiempo ocurre una serie de sucesos relevantes a través de los cuales vemos que, además de ser hostigado en la escuela, Conor no tiene una buena relación ni con su abuela ni con su padre ausente, por lo que está lidiando con la situación él solo. Poco después, su madre acepta una alternativa de tratamiento con un medicamento nuevo hecho a partir de la corteza de tejo. El tratamiento no da resultado y ella entra en agonía. Esa misma tarde, después de estar con su madre, el chico sale y va a la colina en donde se yergue el Tejo. A patadas lo despierta y le exige que salve a su madre; el árbol lo levanta con una de sus manos leñosas y le responde que no ha venido a salvar a su madre, sino a él, y le recuerda que ha llegado su turno, deberá contar su historia. Súbitamente, Conor se ve en medio de la pesadilla. Su madre está al borde de un precipicio, a punto de caer. Él la sostiene, haciendo grandes esfuerzos, mientras que el Tejo lo presiona para que confiese.

2.

La historia que aquí nos ocupa es una de iniciación y expiación. De iniciación, porque presenta el momento en que el protagonista se enfrenta por vez primera con la experiencia más radical en la vida de cualquier ser humano: la muerte. De expiación, porque en su deseo de negar la dolorosa realidad a la que se ve enfrentado, el chico opta por aquello que le brinda una oportunidad de liberarse de tan pesada carga, y eso lo llena de culpa. Son numerosos y variados los temas que podría abordar en este desciframiento de la novela. Elegí los que, desde mi perspectiva, mejor develan el corazón de la historia: la muerte, la culpa y el poder de los mitos como mediadores en la búsqueda de sentido.

Saber que hemos de morir es una de las realidades más complejas y, probablemente, la que más emociones y recursos moviliza. Como acontecimiento óntico, la muerte significa dejar de existir, pero la muerte para los seres humanos es más que un incidente, es un fenómeno que puede comprenderse de forma existencial. El abordaje ontológico nos muestra que se trata de la relación que guardamos con la muerte mientras vivimos. Establecemos con el mundo una relación afectiva a través de temples de ánimo, entre ellos, la angustia, derivada de la finitud y de todo aquello que es indisponible para el hombre, especialmente la omnipresente posibilidad de la muerte. Por otro lado, ésta constituye el telón de fondo sobre el cual las demás posibilidades se configuran y resaltan; gracias a ello, estamos también vueltos hacia la vida (Heidegger, 2016 ).

Nacemos, vivimos y morimos y lo hacemos culturalmente, esto es, por mediación de lo simbólico. La capacidad simbólica es una cualidad humana que permite abstraer propiedades y adjudicar un conjunto de rasgos (reales y/o irreales) a las cosas. Es también la que hace posible al hombre comprender, dialogar y generar interpretaciones que lo orientan y guían su apertura al mundo. Para Dilthey, es a través del símbolo que el espíritu deviene sentido y significado; y ese espíritu no es ni una sustancia ni un sujeto, sino una actividad que se consolida en obras, pues las formas simbólicas son funciones y energías creadoras, múltiples y heterogéneas (Dilthey, 1956). En cada una de estas experiencias hallamos una puerta a la comprensión y la interpretación del mundo. Los símbolos permiten que la apariencia literal se convierta en transparencia de otro mundo, y es precisamente en esto en lo que consiste la iniciación del ser humano, en su acceso a otra esfera existencial, experiencial, una que hace posible compensar sus deficiencias, ir tras sus deseos, hacer presente lo ausente, discernir el bien y reconciliarse consigo mismo, con la naturaleza y con los otros (Duch, 2004). Dentro del basto universo de los símbolos están los mitos. Un orden mitológico es un lenguaje que expresa algo fundamental sobre nuestra humanidad y que comunica las dimensiones más profundas de nuestra vida espiritual y esa capa de conciencia relativamente delgada que gobierna nuestra existencia cotidiana. Los mitos nos brindan un medio a través del cual comprender y canalizar las experiencias de nuestro vivir (Campbell, 2014). Ahora bien, comprender e interpretar un texto es una búsqueda constante de sentido, y por medio de esta vía supone un encuentro con el ser, dicho de otro modo, con la necesidad de desvelar el sentido del ser (Gadamer, 1999).

3.

El Tejo dice encarnar a Cernunnos, uno de los dioses Celtas al cual se le atribuía el don de la fertilidad y la regeneración (Carden, 2005). Quién mejor para asistir a un doliente que un ser mitológico cuya jurisdicción traspasa los límites entre la vida y la muerte. Así, parte de la tradición mitológica del protagonista se configura como estructura de acogida, de nicho nutricio que le antecede, que está ahí para acompañarlo a superar el caos y la indefinición, para dar sustento a su búsqueda de sentido, aligerando el peso de las indeterminaciones que lo sumergen en la angustia.

En algún momento Conor duda acerca de si sus encuentros con el monstruo son sueños, a lo que éste replica: “¿Quién dice que no es todo lo demás lo que es un sueño?” (Ness, 2012: 40). Al hacerle ese planteamiento, el Tejo muestra a Conor algo fundamental: que él existe, sin importar de qué lado del sueño esté, con lo que la aparente disyuntiva se disuelve. Por otro lado, refuerza la idea de que los límites entre lo real y lo imaginado a menudo se desdibujan. Estamos a merced de nuestros sentidos y de nuestras emociones; de nuestros propios juicios, muchas veces limitantes. A partir de ellos interpretamos nuestra experiencia y le atribuimos significados a los acontecimientos de nuestras vidas; a fin de cuentas, vivimos en un mundo interpretado (Mèlich, 2008).

En un inicio las historias del monstruo no le hacen sentido al chico pues, en ellas, el bien y el mal no parecen claros; pero, una vez matizadas por su narrador, logra advertir en ellas algunos aspectos que lo tocan de manera directa: la necesidad de mentirse a sí mismo, la necesidad de creer y la necesidad de ser visto. Afortunadamente para él, el Tejo no ha venido a censurarlo, sino a comprenderlo pues, detrás de su apariencia ruda, hay un ser profundamente compasivo.

“Tienes que decir la verdad” (Ness, 2012: 197), insiste el monstruo. El chico está lidiando no solo con saber que su madre va a morir. También está lidiando con saber que él no va a morir; es decir, no suficientemente pronto, de modo que tendrá que hacerse cargo de la vida sin ella. Para eludir el dolor anhela algo que por un lado lo libera y, por otro, lo llena de culpa. A instancias del Tejo, por fin confiesa. La aceptación lo trae de vuelta a sí mismo, sólo que de una manera más honda, más comprensiva y compasiva. La muerte seguirá ahí, ahora lo sabe, pero lidiar con su dolor y aceptar su verdad lo ha liberado y le ha mostrado en donde reside su verdadera fuerza. Así, por fin Conor esta listo para reconocer que todo ese tiempo ha deseado soltar las manos de su madre.

Conclusión

Quiero concluir este trabajo expresando el valor que tienen las narraciones en nuestras vidas. En tiempos de la sociedad posmoderna, en donde los grandes relatos han desaparecido y en donde el pensamiento ya no es el fundamento en la búsqueda de un punto de partida trascendental, se requiere un diálogo que permita enlazar y articular múltiples aspectos de la experiencia humana. Para ello hacen falta historias comprometidas que ocupen el lugar de los meta-relatos, así como formas cuidadosas de abordarlos. Mi propuesta es que nos rodeemos de historias que nos muevan a pensar y a sentir, que nos toquen de modo que, al terminar de leerlas, algo profundo en nosotros se haya transformado. Que lo expresado a través de las historias amplíe nuestros horizontes haciendo más lúcida nuestra comprensión del mundo y, sobre todo, que esas narraciones nos acompañen a vivir de un modo más significativo. Al nacer heredamos una lengua, así como costumbres y creencias que se nos transmiten, en buena medida, a través de historias. Es mediante estas que reflexionamos acerca del mundo y de la vida, es también la manera en que nuestra tradición nos ofrece modelos de pertenencia. Narramos para comunicar, pero también narramos para comprender. Construirnos como personas requiere de numerosas voces; sólo con ellas somos capaces de crear sentido, para nosotros y para los demás (Molina, 1994).

Adriana Chalela

BIBLIOGRAFÍA

Carden, Michael (compilador) 2005. Mitología. Todos los mitos y leyendas del mundo. Barcelona, RBA libros. 528 p.

Campbell, J., 2017. Las máscaras del Dios. Girona, Atlanta. 695 p.

Cultura práctica. Filósofos. Paul Ricoeur. Una aproximación a Paul Ricoeur. El símbolo y la metáfora viva. Begué,

Cassirer, E., 1968. Antropología filosófica. Introducción a una filosofía de la cultura. Ciudad de México, Fondo de cultura Económica.

Dilthey, W., 2014. El mundo histórico. Obras VII. Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1ª ed. electrónica.

Dilthey, W., (2000) Crítica de la razón histórica. Ed. Hans Ulrich Lessing, Ed. Penísnula, Barcelona. Pp 225-231.

Dilthey, W., (1956) Obras X. Historia de la filosofía. 2ª ed. Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica. 221 p.

Duch, L., (2004) Estaciones del laberinto: ensayos de antropología. Barcelona: Herder, pp. 24-44.

Duch, L., (1998) La educación y la crisis de la modernidad. Barcelona, Paidós, pp. 13-67

Fullat, O., (1995) El pasmo de ser hombre. Barcelona, Ariel, 231 p.

Gadamer, H. G., (1999) “Fundamentos para una teoría de la experiencia hermenéutica” en: Verdad y Método I. Salamanca, Sígueme, pp. 331- 460.

Heidegger, M., (2016) Ser y Tiempo. México, Fondo de Cultura Económica. 1ª. Ed electrónica. 524 p.

Mèlich, J-C., (2008) Antropología narrativa y educación. Universidad Autónoma de Barcelona.

Mèlich, J-C., (2013) La ética de la compasión. Barcelona, Herder, 822 p.

Molina, A., (1994) Puro cuento. Narrar para comprender [online] en Ararú:Revista para padres con necesidades especiales, No. 6. CITEM, México.

Ness, Patrick., (2012) Un monstruo viene a verme. Barcelona, Penguin Random House, 223 p.